L’economista americana Claudia Goldin è stata insignita il 9 ottobre scorso del Premio Nobel per l’economia, grazie ai suoi studi sul gender pay gap, la differenza di genere nelle retribuzioni, “per aver migliorato la comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile”.

Le donne sono poco rappresentate nel mercato del lavoro e guadagnano meno degli uomini. A specificare questa massima generalista, a dirci il quanto e il come le condizioni lavorative delle donne siano peggiori rispetto a quelle dei loro colleghi maschi, ci ha pensato con i suoi studi Claudia Goldin. Statunitense, docente della prestigiosa università di Harward, da anni concentra la sua ricerca sulla comprensione delle dinamiche che portano le donne a intraprendere più tardi la loro attività professionale, a guadagnare di meno, ad avere aspettative di carriera più basse. Nel corso dei decenni la situazione si è evoluta, e se negli anni ’80 il nemico era l’uomo, ora la concorrenza è tra donna e donna. Perde chi ha per prima un figlio. O almeno rimane indietro in questa corsa alla carriera. “Nonostante la modernizzazione, la crescita economica e la crescente percentuale di donne occupate nel XX secolo, per un lungo periodo di tempo il divario retributivo tra donne e uomini difficilmente si è colmato”, si legge nel tweet dell’Accademia svedese che annuncia il premio. Secondo Claudia Goldin, laureata in scienze economiche nel 2023, parte della spiegazione è che le decisioni educative, che incidono su opportunità di carriera per tutta la vita, vengono prese in età relativamente giovane. Se le aspettative delle giovani donne sono formate dalle esperienze delle generazioni precedenti – ad esempio, le loro madri, che sono tornate al lavoro solo quando i figli sono cresciuti – allora lo sviluppo sarà lento”.

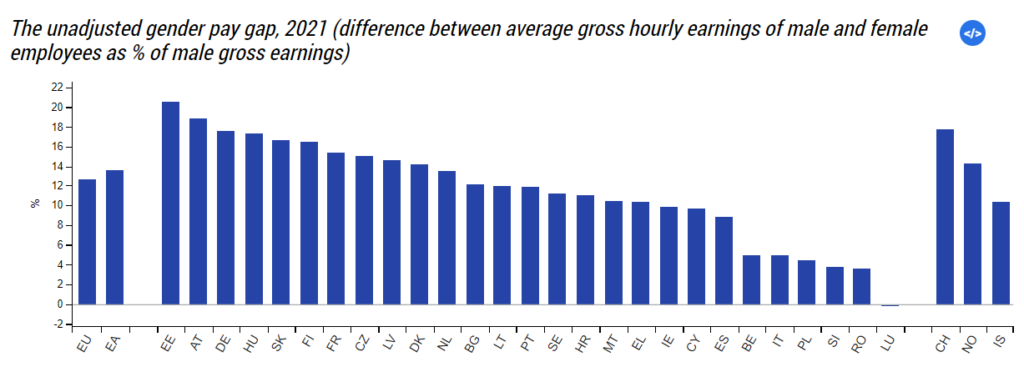

L’Italia come è messa? Secondo le statistiche sul Gender pay gap pubblicate da Eurostat a marzo 2023, il divario più basso tra i guadagni di donne e uomini nell’Unione Europea nel 2021 si registra in Lussemburgo (-0,25). A seguire Romania, Slovenia, Polonia e poi Italia. Il distacco più grave si trova in Estonia, con il 20,5%. Il divario retributivo di genere non corretto è definito come la differenza tra la retribuzione oraria lorda media degli uomini e quella delle donne espressa come percentuale della retribuzione oraria lorda media degli uomini. Si calcola per le imprese con 10 o più dipendenti.

In realtà, guardando altre statistiche la situazione non appare così rosea. Nel rapporto del consorzio AlmaLaurea del 2022 si legge che «a cinque anni dalla laurea, gli uomini percepiscono, in media, circa il 20% in più» rispetto alle donne, a parità di titolo. Un quinto di stipendio in meno, per il solo fatto di appartenere al sesso debole.

La politica ha cercato di rispondere con la legge Gribaudo, n. 162 del 2021, denominata proprio legge “sulla parità salariale” che contiene una serie di integrazioni al Codice delle pari oppotunità (d. lgs. 198/2016) volte a ridurre questa distanza. Secondo l’Istat, la retribuzione media degli uomini è di 16,2 € a ora, mentre per le donne di 15,2 €. Il differenziale retributivo aumenta nelle classi dirigenziali, sfiorando il 27,3%, e tra le persone in posse del titolo di laurea, dove si tocca il 18%. La novità principale della legge Gribaudo è l’introduzione della discriminazione diretta e indiretta, contemplando come atti discriminatori anche le scelte organizzative incidenti sull’orario di lavoro che limitino lo sviluppo di carriera delle donne. La nozione di discriminazione è estesa anche alle candidate ai colloqui di lavoro e non solo alle lavoratrici. Inoltre ogni due anni, le aziende con più di 50 dipendenti devono redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Nel 2022 è stata introdotta anche la certificazione sulla parità di genere, riservata ad aziende pubbliche e private che – su base volontaria – presentino i bilanci biennali. Per le imprese private è prevista anche una premialità, cioè uno sgravio contributivo, nel caso di conseguimento della certificazione. La parità di genere è anche un obiettivo dell’agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile. Mancano sette anni, ma la strada è ancora lunga.

Michela Di Michele